肠子里长息肉似乎很常见,不少人还常以 “息”自嘲一番。大多数息肉也确实是良性的,摘除后调理下就没事了。但有一种息肉却有极高的癌变风险,不及时治疗往往很快就发展成癌危及生命,甚至还有可能向下传递“祸及子孙”,这就是家族性腺瘤性息肉。

不及时治疗,近100%会进展成结直肠癌!

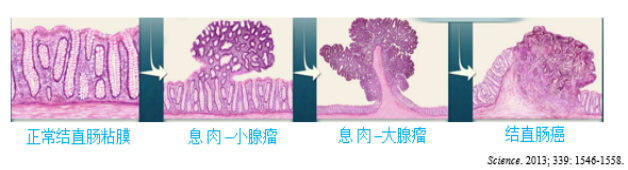

肠息肉是指肠子表面的隆起性增生肿物,形态千奇百怪,有肉球状、蘑菇状、菜花状……可单发,也可成百上千来袭。据统计,约有95%的结直肠癌都是息肉发展而来(主要是腺瘤),因此有息肉和癌是“近亲”的说法。

结直肠癌的发展过程

对于散发性结直肠癌,从腺瘤性息肉发展到癌前病变,大约有10~15年的筛查窗口期。到50岁时,几乎1/4的人会发生结直肠息肉,仅有少数会转化为癌前病变。

家族性腺瘤性息肉病却大大加速了这一过程,如果坐视不管,几乎100%的患者会在40岁前进展为结直肠癌。

什么是家族性腺瘤性息肉病

家族性腺瘤性息肉病是一种以结直肠多发性腺瘤为特点的常染色体显性遗传综合征,约占人群结直肠癌患者的1%。患者的平均癌变年龄39岁,平均死亡年龄40岁。家族性腺瘤性息肉病患者有以下特点:

发病年龄:青少年期即可起病,平均发病年龄16岁。35岁时,家族性腺瘤性息肉患者中约95%有息肉。

临床症状:腹痛、腹泻、大便习惯改变、便血等,也可无症状。

息肉特点:初发多从直 肠开始,常密集排列,严重者从胃到直肠肛管均可发生,总数可多达数百至数千。

癌变特征:如不及时治疗,几乎所有患者在40岁前都会发展为结直肠腺癌。少数家族性腺瘤性息肉患者可伴发肠外症状,如颅骨肿瘤、甲状腺癌、纤维瘤等。

部分患者临床表现为息肉出现时间延迟,发生数目较少(十几至几十),结直肠癌转化年龄较晚(平均55岁),称为减弱型家族性腺瘤性息肉病

癌变几率非常高

为什么需要特别重视家族性腺瘤性息肉病呢?其中一个重要原因就是它的癌变几率非常高。未经治疗的家族性腺瘤性息肉病患者诊断结直肠癌的平均年龄为39岁(34岁~43岁)。此外家族性腺瘤性息肉病患者患结肠外肿瘤的风险也高于普通人群。

部位 | 癌症类型 | 终生癌症风险 |

小肠:十二指肠或壶腹 | 癌 | 4%~12% |

小肠:十二指肠远端 | 癌 | 罕见 |

胰腺 | 腺癌 | 〜1% |

甲状腺 | 甲状腺乳头状癌 | 1%~12% |

中枢神经系统 | 通常是髓母细胞瘤 | < 1% |

肝脏 | 肝母细胞瘤 | 1.6% |

胆管 | 腺癌 | 较低,但发病风险高于普通人群 |

胃 | 腺癌 | < 1%(西方人群) |

家族性腺瘤性息肉病的结肠外癌症风险

可能遗传给下一代

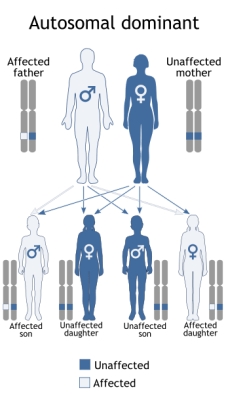

家族性腺瘤性息肉病可能遗传给下一代,约75%~80%患者有家族史。该病以常染色体显性遗传的方式向下传递,子代有50%几率患病。此外,约有20%~25%的家族性腺瘤性息肉病患者没有家族史,可能是新发突变所致。目前已经明确APC基因是家族性腺瘤性息肉病的致病基因。

常染色体显性遗传模式。Unaffected (蓝色)表示未患病个体;Affected(白色)表示患病个体。父母有一方为患者,子代有50%几率患病。

因此,及时的基因检测有助于进行精准的分子诊断(特别是临床症状不典型时以区分不同的肠息肉病),能在受检者发生癌变前甚至疾病症状出现前就做出诊断,实现早诊早治早预防。此外,基因检测还可结合遗传咨询和生殖技术,完全阻断严重疾病的向下传递,实现优生优育。

1、家族性腺瘤性息肉病患者或高度疑似者;

2、有家族性腺瘤性息肉病家族史的无症状个体;

3、有结直肠癌或家族性腺瘤性息肉病相关肿瘤家族史的个体;

4、临床医生评估后认为有需要者。

基因筛查后还要定期监测

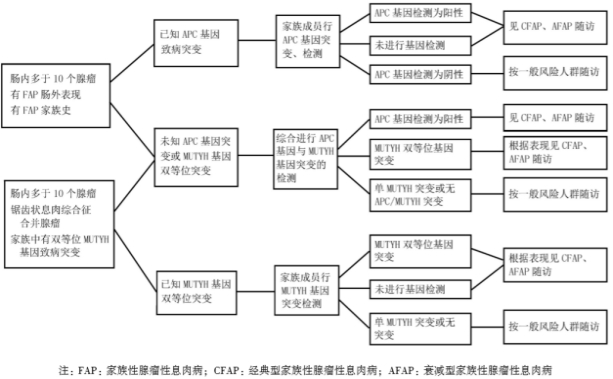

家族性腺瘤性息肉病患者通常在青春期发病,对于致病性突变明确者建议从10~12岁开始每年进行1次乙状结肠镜或结肠镜筛查,从20~25岁开始随访结肠外肿瘤。

腺瘤性息肉综合征的基因筛查检测流程

对未做基因检测的家族性腺瘤性息肉病家系成员,建议从10~12岁开始,每年进行1次乙状结肠镜或结肠镜筛查。对于持续阴性结果的成员,推荐在24~34岁间每2年检查1次乙状结肠镜或结肠镜筛查、34~44岁每3年1次、>44岁每3-5年1次。

减弱型家族性腺瘤性息肉病的发病年龄较晚,突变携带者可从18~20岁开始,每1~2年行1次乙状结肠镜或全结肠镜检查,并持续终生。