当今社会,胃肠道疾病发病率逐年升高,在我国有"十人九胃病"的说法,其病程较长、治疗较难、反复发作等等问题,同时,恶性消化道肿瘤的年轻化趋势也在这几年内的确比较突出,这和生活饮食习惯、工作压力都密切相关!随着内镜微创技术的发展,越来越多的早期消化道肿瘤可完全在内镜下予以切除,避免了更大的手术创伤,这就是内镜黏膜下剥离术(ESD)。

首先,我们来讲讲什么是ESD?

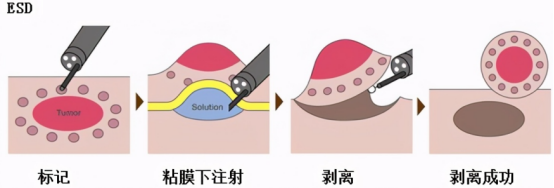

ESD即内镜下粘膜剥离术(Endoscopic Submucosal Dissedtion),它是指在内镜粘膜下注射基础上利用几种特殊的高频电刀,将病变所在粘膜剥离。

它的切除深度主要是粘膜全层,大部分粘膜下层及粘膜肌层。主要适用于EMR(内镜下黏膜切除术)不能整片切除的超过2cm的癌前病变或无淋巴结转移的早期癌,以及超过2cm的平坦型病变,例如食管病变、胃病变、大肠病变等。

ESD作为内镜下治疗消化道病变的微创手术,是目前国际多项指南和共识均推荐的早期食管癌、胃癌、大肠癌的首选治疗方式。它可完整地切除病变,达到根治消化道肿瘤的效果,与外科手术相比,ESD创伤小,患者易耐受,且同一患者可接受多次ESD治疗,同时一次也可以进行多部位治疗。总之,ESD是一种经济、安全、可靠的治疗消化道浅表性病变的方法。

而以下人群则不适用于此方法,有严重的心肺疾病、血液病、凝血功能障碍的患者;有胃肠镜检查禁忌症者;肿物表面有明显溃疡或瘢痕者;超声内镜提示癌已侵润粘膜下2/3以上者。

然后我们来谈谈ESD的操作过程。一是术前准备,要掌握无痛内径的适应症及禁忌症,详细询问患者的年龄,有无心肺疾病疾患及高血压病史,了解药物过敏史,进行必要的术前检查:血常规、凝血功能、血生化、心电图、胸片等常规检查。并应积极与患者及家属进行有效的沟通,将无痛内镜下ESD的目的、治疗过程、安全性及其优越性告知,减轻和消除患者的恐惧心理,介绍成功的病例,稳定情绪,积极配合治疗。嘱患者前一晚进清淡、易消化饮食,术前晚8时后禁食、禁水,术前饮1%利多卡因胃镜润滑胶,用头皮式留置针建立静脉通道。器械上的准备:Olympus GIF-XQ260 型胃镜、ERBEICC200/ERBE APC300型高频电刀、注射针、圈套器、合金钛夹。药物准备:亚甲蓝、l%去甲肾上腺素、生物蛋白胶、凝血酶、0.9%氯化钠注射液。物品准备:监护仪、吸氧装置、抢救车、注射器、胃管及负压吸引器。

二是ESD的基本步骤:1.标记:用特殊电刀在切除处周围做记号;2.粘膜下注射分离;3.沿病灶边缘标记点切开黏膜;4.沿边缘对病变黏膜下层进行剥离,切除病变以大头针固定后送病理检验;5.完整剥离病灶后要对创面进行处理,对出血点要进行止血。

三是ESD的术后护理:做好患者复苏护理,做好交接班;病理标本及时送检;嘱患者术后严格卧床休息2-3天,避免大幅度运动,观察有无发热、心悸、冷汗、腹痛、便血等感染及出血并发症;术后禁食24-48h,后酌情进温凉流质饮食如米汤、面汤、牛奶等,逐渐过渡到半流质饮食,如软面条、粥等,禁食粗糙辛辣食物,半个月内避免重体力活动,遵医嘱给予营养、抗感染、抑酸药物应用。术后定期内镜随访可了解创面愈合程度及病灶有无复发等情况。病理结果为高级别上皮内瘤变、黏膜内癌患者有局部残留及复发风险,前半年每隔3个月一次,之后隔半年复查,从术后第2年开始应每年复查1次内镜及CT等,如有局部复发可以及时内镜下切除。

综上所述,ESD手术创伤小,术后恢复快,可以达到根治效果,优势明显,但ESD适用于淋巴结转移可能性极低的早期消化道肿瘤,即病变局限于粘膜下及黏膜下层的肿瘤。就中国早期消化道早期肿瘤发现率不足10%的现状而言,多数病人还是没有机会接受微创根治的,因此推广内镜检查,提高早期消化道肿瘤的发现率是当务之急。